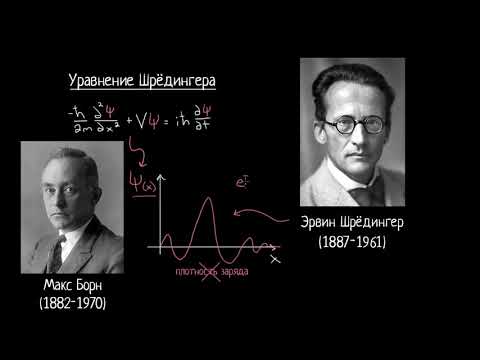

Аналог классического волнового уравнения был предложен Э. Шредингером в 1925 г. Как и классическое уравнение, уравнение Шредингера связывает производные волновой функции по времени и координате. Уравнение Шредингера описывает поведение любых нерелятивистских систем. На примерах частицы, находящейся в бесконечно глубокой яме, и гармонического осциллятора рассмотрены простейшие квантовые системы, получены дискретные спектры состояний. Возможности описания динамики данных систем ограничены набором квантовых чисел, отражающих универсальные и внутренние симметрии квантовых систем.

- 4.1. Уравнение Шредингера

- Уравнение Шредингера

- 4.2. Частица в одномерной прямоугольной яме с бесконечными стенками

- 4.3. Гармонический осциллятор

- Частица в одномерной потенциальной яме

- 4.4. Частица в поле с центральной симметрией

- 4.5. Орбитальный момент количества движения

- 4.6. Спин

- 4.7. Полный момент количества движения

- 4.8. Квантовые числа

- Таблица квантовых чисел

- Задачи

- НЕСТАЦИОНАРНОЕ УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА

- Дипломная работа: Численное решение уравнения Шредингера средствами Java

- 🌟 Видео

4.1. Уравнение Шредингера

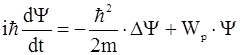

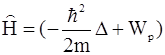

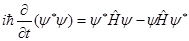

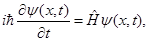

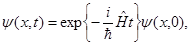

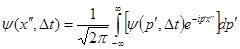

В квантовой физике изменение состояния частицы описывается уравнением Шредингера

| (4.1) |

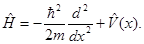

где

в которой

х →

| (4.2) |

Уравнение Шредингера

Зависящее от времени уравнение Шредингера:

где

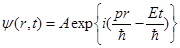

Разделение переменных. Запишем Ψ(

Левая часть является функцией только координат, а правая не зависит от переменной x. Поэтому обе части последнего уравнения должны быть равны одной и той же постоянной, которую обозначим E

θ(t) = exp(−iEt/ћ),

Уравнение

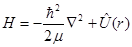

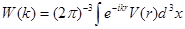

Для трехмерной системы с массой m в поле с потенциалом U(

−(ћ 2 /2m)Δψ(

где Δ – лапласиан.

Так как уравнение Шредингера является линейным уравнением первого порядка по времени, то с его помощью по заданному значению волновой функции Ψ(x, y, z, 0) в момент времени t = 0 можно найти её значение в произвольный момент времени t − Ψ(x, y, z, t).

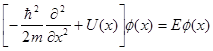

Уравнение Шредингера для стационарного состояния, когда потенциальная энергия частицы не зависит от времени, имеет вид

ψ( ψ( ) = Eψ( ) = Eψ( ). ). | (4.3) |

Это уравнение называют стационарным уравнением Шредингера.

Так как в стационарном состоянии

Ψ( ,t) = ψ( ,t) = ψ( )exp(−iEt/ћ) )exp(−iEt/ћ) | (4.4) |

и вероятность найти частицу в момент t в точке x, y, z пропорциональна |Ψ(

|ψ(x,y,z)| 2 , т.е. не зависит от времени. Аналогично, вероятность обнаружить значение физической величины, характеризующей систему, также не изменяется со временем, поскольку выражается через квадрат модуля волновой функции.

4.2. Частица в одномерной прямоугольной яме с бесконечными стенками

Потенциальная энергия U(x) в прямоугольной яме удовлетворяет следующим условиям:

| (4.5) |

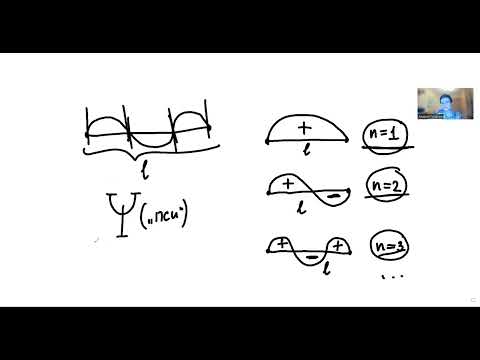

Рис.4.1. Прямоугольная яма с бесконечными стенками

Частица находится в области 0 ≤ x ≤ L. Вне этой области ψ(x) = 0. Уравнение Шредингера для частицы, находящейся в области 0 ≤ x ≤ L

| (4.6) |

Волновая функция, являющаяся решением уравнения (4.9), имеет вид

| ψ(x)= Аsin kx + Bcos kx, | (4.7) |

где k = (2mE/ћ 2 ) 1/2 . Из граничных условий ψ(0) = 0, ψ(L) = 0 и условий непрерывности волновой функции следует

| Аsin kL = 0. | (4.8) |

kL = nπ, n = 1, 2, 3, … , то есть внутри потенциальной ямы с бесконечно высокими стенками устанавливаются стоячие волны, а энергия состояния частиц имеет дискретный спектр значений En

n = 1, 2, 3, … n = 1, 2, 3, … | (4.9) |

Частица может находиться в каком-то одном из множества дискретных состояний, доступных для неё.

Каждому значению энергии En соответствует волновая функция ψn(x), которая с учетом условия нормировки

| (4.10) |

В отличие от классической, квантовая частица в прямоугольной яме не может иметь энергию

E 2 π 2 /(2mL 2 ). Состояния частицы ψn в одномерном поле бесконечной потенциальной ямы полностью описывается с помощью одного квантового числа n. Спектр энергий дискретный.

Рис. 4.2. Уровни энергии и волновые функции частицы Ψ в бесконечной прямоугольной яме. Квадрат модуля волновой функции |Ψ| 2 определяет вероятность нахождения частицы в различных точках потенциальной ямы.

4.3. Гармонический осциллятор

Положение уровней частицы в потенциальной яме зависит от вида потенциальной ямы. В одномерной потенциальной яме гармонического осциллятора потенциальная энергия имеет вид

| (4.11) |

В этом случае одномерное уравнение Шредингера имеет вид

| (4.12) |

Допустимые значения полной энергии определяются формулой

| En = ћω0(n + 1/2), n = 0, 1, 2, | (4.13) |

В отличие от бесконечной прямоугольной ямы, спектр уровней гармонического осциллятора эквидистантный.

С увеличением массы частицы или размеров области ее локализации квантовое описание частицы переходит в классическое.

Частица в одномерной потенциальной яме

Одномерная прямоугольная яма шириной L:

Одномерный гармонический осциллятор:

4.4. Частица в поле с центральной симметрией

В сферических координатах стационарное уравнение Шредингера для частицы в центральном потенциале U(r) имеет вид

| (4.14) |

Решение уравнения (4.14) записываются в виде произведения радиальной и угловой функций

| ψ(r,θ,φ) = Rnl(r)Ylm(θ,φ), | (4.15) |

где радиальная функция Rnl(r) и угловая функция Ylm(θ,φ), называемая сферической, удовлетворяют уравнениям

2 Ylm(θ,φ) = ћ 2 l(l +1)Ylm(θ,φ) 2 Ylm(θ,φ) = ћ 2 l(l +1)Ylm(θ,φ) | (4.16) |

Ylm(θ,φ) = ћ 2 l(l +1)Ylm(θ,φ) Ylm(θ,φ) = ћ 2 l(l +1)Ylm(θ,φ)  | (4.17) |

Уравнение (4.16) определяет возможные собственные значения l и собственные функции Ylm(θ,φ) оператора квадрата момента

Схема уровней (последовательность и абсолютные значения энергий) зависит от радиальной функции Rnl(r), которая в свою очередь определяется потенциалом U(r), в котором находится частица.

Рис. 4.3. Радиальное распределение вероятности нахождения электрона в кулоновском поле протона (атом водорода). Расстояния даны в боровских радиусах

r0 = ћ 2 /mee 2 ≈ 0.529·10 8 cм.

| Решения уравнения |

существуют лишь при определенных значениях квантовых чисел n (радиальное квантовое число), l (орбитальное квантовое число) и m (магнитное квантовое число).

Возможные энергетические состояния системы (уровни энергии) определяются числами n и l и в случае сферически симметричных состояний не зависят от квантового числа m. Число n может быть только целым:

n = 1, 2, …, ∞. Число l может принимать значения 0, 1, 2, …, ∞.

4.5. Орбитальный момент количества движения

Собственные значения L 2 и Lz являются решением уравнений

Они имеют следующие дискретные значения

L 2 = ћ 2 l(l + 1), где l = 0, 1, 2, 3, …,

Lz = ћm, где m = 0, ± 1, ± 2, ± 3,…, ± l.

Для характеристики состояний с различными значениями орбитального момента l обычно используют следующие обозначения:

Спектроскопические названия орбитальных моментов l

| l = 0 | s-состояние |

| l = 1 | p-состояние |

| l = 2 | d-состояние |

| l = 3 | f-состояние |

| l = 4 | g-состояние |

| l = 5 | h-состояние |

| и. т. д. |

Состоянию с l = 0 отвечает сферически симметричная волновая функция. В тех случаях, когда l ≠ 0 волновая функция не имеет сферической симметрии. Симметрия волновой функции определяется симметрией сферических функций Ylm(θ,φ). Имеет место интересное квантовое явление, когда решение сферически симметричной задачи (потенциал описывает сферически симметричную систему) приводит к состояниям, не обладающим сферической симметрией. Таким образом, симметрия уравнений не обязательно должна отражаться в симметрии каждого отдельно взятого решения этих уравнений, а лишь во всей совокупности этих решений.

Для частицы, находящейся в сферически симметричном потенциале, величина орбитального момента количества движения L:

| (4.18) |

Обычно, для упрощения, когда говорят о величине орбитального момента количества движения, называют этой величиной квантовое число l, имея в виду, что между l и L имеется однозначная связь (4.18).

Рис. 4.4 Возможные ориентации вектора

Так как величина l может принимать только целочисленные значения 0, 1, 2, 3,…, то и орбитальный момент количества движения L квантуется. Например, для частицы с l = 2 момент количества движения

= 6.58·10 -22 √6 МэВ·сек ≈ 2.6·10 — 34 Дж·сек.

Пространственное квантование. Орбитальный момент количества движения является векторной величиной. Так как величина орбитального момента количества движения квантуется, то и направление

Состояние частицы, находящейся в сферически симметричном поле, полностью описывается тремя квантовыми числами: n, l и m.

Появление квантовых чисел связано со свойствами симметрии системы. Характер этой симметрии определяет возможные значения квантовых чисел. Очевидно, что система, описываемая функцией e im φ , примет прежнее значение только тогда, когда азимутальный угол φ в результате поворота вокруг оси z примет прежнее значение φ. Этому условию функция e im φ удовлетворяет только в случае, когда величина mφ кратна 2π. Т.е. величина m должна иметь целые значения. Так как необходимо учитывать вращение в двух противоположных направлениях и отсутствие вращения, единственно возможными значениями оказываются m = 0, ±1, ±2, … .

4.6. Спин

Спин − собственный момент количества движения частицы. Между значением вектора спина

2 = ћ 2 s(s + 1) 2 = ћ 2 s(s + 1) | (4.19) |

В отличие от орбитального квантового числа l, которое может быть лишь целым числом или нулем, спиновое квантовое число s (в дальнейшем просто спин) может быть как целым (включая нуль), так и полуцелым, т. е. s = 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, … , но при этом для каждой элементарной частицы спин может принимать единственное присущее этому типу частиц значение. Так, спины π-мезонов и К-мезонов равны 0. Спины электрона, протона, нейтрино, кварков и их античастиц равны 1/2. Спин фотона равен 1. Бозоны составляют класс частиц с целым значением спина, спин фермионов имеет полуцелое значение. Спин частицы невозможно изменить, также как её заряд или массу. Это её неизменная квантовая характеристика.

Как и в случае других квантовых векторов, проекция вектора спина

szћ = ±sћ, ±(s − 1)ћ, ±(s − 2)ћ. ±1/2ћ или 0.

Число sz − это квантовое число проекции спина. Максимальная величина sz совпадает с s. Так как спин электрона равен 1/2, то проекция этого спина может принимать лишь два значения sz = ±1/2. Если проекция +1/2, то говорят, что спин направлен вверх, если проекция -1/2, то говорят, что спин направлен вниз.

4.7. Полный момент количества движения

Полный момент количества движения частицы или системы частиц

Квадрат полного момента имеет значение:

Квантовое число полного момента j, соответствующее сумме двух векторов

j = l + s, l + s −1. |l − s|

Проекция

Число значений проекции Jz равно 2j + 1. Если для

4.8. Квантовые числа

Квантовые числа – это целые или дробные числа, которые определяют все возможные значения физической величины, характеризующей различные квантовые системы – атомы, атомные ядра, кварки и другие частицы.

Таблица квантовых чисел

| n | Радиальное квантовое число. Определяет число узлов волновой функции и энергию системы. n = 1, 2, …, ∞. |

| J, j | Полный угловой момент J и его квантовое число j. Последнее никогда не бывает отрицательным и может быть целым или полуцелым в зависимости от свойств рассматриваемой системы.  2 = ћ 2 j(j + 1). 2 = ћ 2 j(j + 1). |

| L, l | Орбитальный угловой момент L и его квантовое число l. Интерпретация l такая же, как j, но l может принимать только целые значения, включая нуль: l = 0, 1, 2,…. L 2 = ћ 2 l(l + 1). |

| m | Магнитное квантовое число. Проекция полного или орбитального углового момента на выделенную ось (обычно ось z) равна mћ. Для полного момента m = ±j, ±(j-1), …, ±1/2 или 0. Для орбитального m = ± l, ± (l-1), …, ±1, 0. |

| S, s | Спиновый угловой момент S и его квантовое число s. Оно может быть либо положительным целым (включая нуль), либо полуцелым. s – неизменная характеристика частицы определенного типа. S 2 = ћ 2 s(s + 1). |

| sz | Квантовое число проекции спинового момента частицы на выделенную ось. Эта проекция может принимать значения szћ, где sz = ± s, ± (s -1), …, ±1/2 или 0. |

| P или π | Пространственная четность. Характеризует поведение системы при пространственной инверсии  → — → —  (зеркальном отражении). Полная четность частицы Р = π(-1) l , где π – её внутренняя четность, а (-1) l – её орбитальная четность. Внутренние четности кварков положительные, антикварков — отрицательные. (зеркальном отражении). Полная четность частицы Р = π(-1) l , где π – её внутренняя четность, а (-1) l – её орбитальная четность. Внутренние четности кварков положительные, антикварков — отрицательные. |

| I | Изоспин. Характеризует свойство зарядовой инвариантности сильных взаимодействий |

Для обозначения спинового момента часто используют букву J.

Все состояния, в которых может находиться квантовая система, описываются с помощью полного набора квантовых чисел. Так в случае протона в ядре состояние протона описывается с помощью четырех квантовых чисел, соответствующих четырем степеням свободы – трем пространственным координатам и спину. Это

- Радиальное квантовое число n ( 1, 2, …, ∞),

- Орбитальное квантовое число l (0, 1, 2, …),

- Проекция орбитального момента m (± l, ± (l-1), …, ±1, 0),

- Спин протона s =1/2.

Для описания сферически-симметричных систем в квантовой физике используются различные сферически симметричные потенциалы с различной радиальной зависимостью:

- Кулоновский потенциал U = Q/r,

- Прямоугольная потенциальная яма

- Потенциал типа гармонического осциллятора U = kr 2 ,

- Потенциал Вудса-Саксона (с его помощью описываются внутриядерные взаимодействия):

где U0, а и R – положительные константы (R – радиус ядра). Во всех случаях сферически симметричные системы можно описать с помощью набора квантовых чисел n, l, j, jz, однако, в зависимости от радиального вида потенциала энергетический спектр состояний системы будет различным.

Существование сохраняющихся во времени физических величин тесно связано со свойствами симметрии гамильтониана системы. Например, в случае, если квантовая система обладает центральной симметрией U = U(r), то этой системе соответствует сохранение орбитального момента количества движения l и одной из его проекций m. При этом из-за сферической симметрии задачи энергия состояний не будет зависеть от величины m, т. е. состояния будут вырожденными по m.

Наряду с пространственными симметриями, связанными с непрерывными преобразованиями, в квантовой физике существуют и другие симметрии – дискретные. Одной из них является зеркальная симметрия волновой функции относительно инверсии координат (

Система тождественных частиц характеризуется еще одной симметрией – симметрией относительно перестановок тождественных частиц. Эта симметрия определяется свойствами частиц, образующих систему. Системы частиц с целым спином (бозонов) описываются симметричными волновыми функциями, системы частиц с полуцелым спином (фермионов) − антисимметричными волновыми функциями.

Задачи

4.1. Вычислите допустимые уровни энергии электрона, находящегося в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной 10 -8 см, протона, находящегося в потенциальной яме 5 Фм, и шарика массой 1 г, находящегося в потенциальной яме 1 см.

4.2. Рассчитать энергию перехода между состояниями 1s и 2s в атоме водорода.

4.3. Найти значение полного момента j для протона в d-состоянии. Каким будет результат измерения полного момента протона в состоянии 1d5/2?

4.4. Найти полный момент (квантовое число j) системы двух нуклонов в s‑состоянии (l = 0).

4.5. Какие значения может иметь полный момент системы j, если

А. Нейтрон и протон находятся в состояниях с |l,s:j>n = |1, 1 /2: 3 /2>, |l,s:j>p = |1, 1 /2: 3 /2>?

Б. Два нейтрона находятся в состояниях с |l,s:j>1 = |1, 1 /2: 3 /2> и |l,s:j>2 = |1, 1 /2: 3 /2>?

4.6. А) Нейтрон находится в p-состоянии. Найти значения полного момента j и возможные значения проекции момента jz. Каким будет результат измерения орбитального момента частицы в этом состоянии? Б) Рассмотрите задачу А) для протона в d-состоянии.

Ответ: А) j = 3/2, 1/2; jz = ±3/2, ±1/2; L = ћ√ l(l +1) = √ 2 ћ;

Б) j = 5/2, 3/2; jz = ±5/2, ±3/2, ±1/2; L = ћ√ l(l +1) = √ 6 ћ

4.7. А) Частица с собственным моментом s = 3/2 находится в состоянии с орбитальным моментом

l = 2. Найти полный момент частицы j.

Б) Частица с собственным моментом s = 1/2 находится в состоянии с орбитальным моментом

l = 3. Определите полный момент частицы j

Ответ: А) j = 7/2 ÷ 1/2; Б) j = 7/2, 5/2

4.8. Протон и нейтрон находятся в состоянии с относительным орбитальным моментом L = 1. Найти полный момент системы J.

Ответ: J = 0, 1, 2

4.9. На оболочке с квантовым числом n = 1, l = 2 находятся протон и нейтрон. Определить их суммарный полный момент J и его проекцию Jz. Изменится ли результат, если на оболочке n = 1,

l = 2 будут находиться два нейтрона?

4.10. Почему возникают вырожденные состояния?

4.11. Написать оператор Гамильтона

4.12. Напишите стационарное уравнение Шредингера в сферической системе координат.

4.13. Какие квантовые числа характеризуют частицу в центрально-симметричной потенциальной яме?

4.14. Покажите, что волновые функции ψ = Aexp(kx −ωt) и ψ = Asin(kx −ωt) не удовлетворяют зависящему от времени уравнению Шредингера.

4.15. Покажите, что волновые функции ψ = Ae i(kx −ωt) и ψ = A(cos(kx −ωt) − sin(kx −ωt))удовлетворяют зависящему от времени уравнению Шредингера.

4.16. Частица находится в низшем состоянии n = 1 в бесконечно глубокой одномерной прямоугольной потенциальной яме размера L.

А) Рассчитайте вероятность обнаружить частицу в интервале Δx = 0.001L при x = 1 /2L, x = 2 /3L, x = L.

Б) Рассмотрите случай, когда частица находится в состоянии n = 2 при тех же значениях x.

Ответ: А) P(L/2) = 0.002; P(2L/3) = 0.0015; P(L) = 0; Б) P(L/2) = 0; P(2L/3) = 0.0015; P(L) = 0

4.17. Частица находится в состоянии n = 2 в бесконечно глубокой одномерной прямоугольной потенциальной яме размера L. Рассчитайте вероятность обнаружить частицу в интервале ( 1 /3L, 2 /3L).

Ответ: P(L/3, 2L/3) = 0.2

4.18. Электрон находится всостонии n = 5 в бесконечно глубокой одномерной прямоугольной потенциальной яме размера L. Рассчитайте вероятность обнаружить электрон в области x от 0.2L до 0.5L.

Ответ: P(0.2L, 0.5L) = 0.3

4.19. Электрон находится в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме. Рассчитайте ширину потенциальной ямы, если энергия состояния n = 1 равна 0.1 эВ.

Ответ: L = 1.9 нм

4.20. Рассчитайте средние значения и 2 > для состояний n = 1, 2, 3 в бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной яме.

4.21. Что общего и в чем различие в описании атома водорода в теории Шредингера и в модели Бора?

4.22. Почему энергии атома водорода в теории Шредингера не зависят от орбитального квантового числа l?

4.23. Угловой момент характеризуется квантовым числом l = 3. Какие значения могут принимать Lz и L 2 ?

Ответ: Lz = -3ћ, -2ћ. 3ћ; L 2 = 12ћ 2

4.24. Угловой момент характеризуется квантовым числом l = 3. Какие значения могут принимать Lz и L 2 ?

Видео:Квантовая механика 41 - Уравнение Шредингера. Гамильтониан.Скачать

НЕСТАЦИОНАРНОЕ УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА

Основное уравнение (закон) нерелятивистской квантовой механики впервые сформулировал Э. Шредингер в 1926 году. Оно играет в квантовой механике такую же важную роль, как и уравнение второго закона Ньютона в классической механике.

Для микрочастицы массой m, движущейся в некотором силовом поле, нестационарное (временное) уравнение Шредингера имеет вид:

где y = y |x, y, z, t|- искомая волновая функция микрочастицы,

i=

D — оператор Лапласа:

Wp— потенциальная функция частицы.

В том случае, когда Wp не зависит явно от времени, Wp имеет смысл потенциальной энергии частицы в силовом поле.

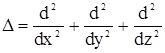

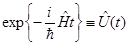

Уравнение (2.24) можно записать в более компактной символической форме

где

Для решения уравнения Шредингера, то есть для отыскания y -функции, необходимо задать начальные временные условия, а также условия, определяющие движение частицы на границах рассматриваемого силового поля. Сама же волновая функция, описывающая реализуемые состояния микрочастицы, должна удовлетворять общим ограничительным условиям, сформулированным ранее (п. 2.3.1).

Доказательством правильности уравнения Шредингера является согласие с опытом тех выводов, к которым оно приводит.

Дата добавления: 2015-07-24 ; просмотров: 2440 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Видео:Волновая функция (видео 5) | Квантовая физика | ФизикаСкачать

Дипломная работа: Численное решение уравнения Шредингера средствами Java

| Название: Численное решение уравнения Шредингера средствами Java Раздел: Рефераты по физике Тип: дипломная работа Добавлен 07:28:23 13 января 2011 Похожие работы Просмотров: 4081 Комментариев: 20 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать |

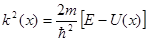

(1.1)

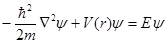

(1.1) определяется свойствами системы. Для нерелятивистского движения частицы массы

определяется свойствами системы. Для нерелятивистского движения частицы массы  в потенциальном поле U(r) оператор

в потенциальном поле U(r) оператор  (1.2)

(1.2) в любой последующий момент времени, если известно это значение в начальный момент времени. Таким образом, волновое уравнение Шредингера выражает принцип причинности в квантовой механике.

в любой последующий момент времени, если известно это значение в начальный момент времени. Таким образом, волновое уравнение Шредингера выражает принцип причинности в квантовой механике. H

H ,(1.3)

,(1.3) H

H

,

,

,

,  (1.4)

(1.4) операторов правой и левой частей полученного операторного равенства, приходим к волновому уравнению (1.1). Не следует, однако, принимать эти формальные преобразования как вывод уравнения Шредингера. Уравнение Шредингера является обобщением опытных данных. Оно не выводится в квантовой механике, так же как не выводятся уравнения Максвелла в электродинамике, принцип наименьшего действия (или уравнения Ньютона) в классической механике.

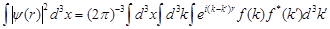

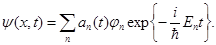

операторов правой и левой частей полученного операторного равенства, приходим к волновому уравнению (1.1). Не следует, однако, принимать эти формальные преобразования как вывод уравнения Шредингера. Уравнение Шредингера является обобщением опытных данных. Оно не выводится в квантовой механике, так же как не выводятся уравнения Максвелла в электродинамике, принцип наименьшего действия (или уравнения Ньютона) в классической механике. волновой функцией

волновой функцией ,

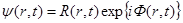

, ,(1.5)

,(1.5) ,(1.6)

,(1.6) , (1.7)

, (1.7)

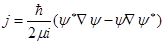

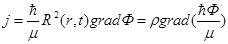

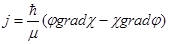

является плотностью вероятности, а вектор

является плотностью вероятности, а вектор (1.8)

(1.8)

и

и  — действительные функции времени и координат. Таким образом, плотность вероятности

— действительные функции времени и координат. Таким образом, плотность вероятности ,

, .(1.9)

.(1.9) и

и  , удовлетворяющими двум связанным уравнениям. Например, если оператор Н — вещественный, то, подставив в (1.1) функцию

, удовлетворяющими двум связанным уравнениям. Например, если оператор Н — вещественный, то, подставив в (1.1) функцию  и отделив вещественную и мнимую части, получим систему двух уравнений

и отделив вещественную и мнимую части, получим систему двух уравнений ,

,  ,

, ,

,  . [1]

. [1] волновой функции

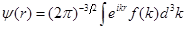

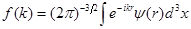

волновой функции  характеризует распределение импульсов в квантовом состоянии

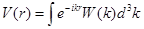

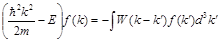

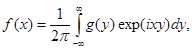

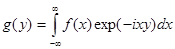

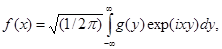

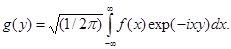

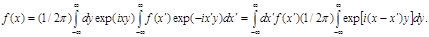

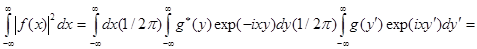

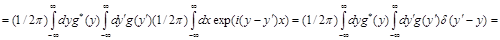

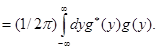

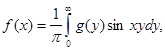

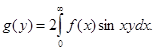

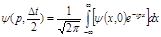

характеризует распределение импульсов в квантовом состоянии  (2.1)

(2.1) (2.2)

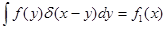

(2.2) , то с учетом определения 3-мерной

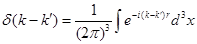

, то с учетом определения 3-мерной  -функции,

-функции, ,

, ,(2.3)

,(2.3) (2.4)

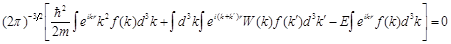

(2.4) (2.5)

(2.5) соответственно выражения (2.1) и (2.3), получаем

соответственно выражения (2.1) и (2.3), получаем

к интегрированию по переменной

к интегрированию по переменной  , а затем эту новую переменную вновь обозначим посредством

, а затем эту новую переменную вновь обозначим посредством  лишь в том случае, когда само подынтегральное выражение равно нулю, но тогда

лишь в том случае, когда само подынтегральное выражение равно нулю, но тогда .(2.6)

.(2.6) в качестве ядра. Конечно, интегральное уравнение (2.6) можно получить только при условии, что Фурье-образ потенциала (2.4) существует; для этого, например, потенциал

в качестве ядра. Конечно, интегральное уравнение (2.6) можно получить только при условии, что Фурье-образ потенциала (2.4) существует; для этого, например, потенциал  должен убывать на больших расстояниях по меньшей мере как

должен убывать на больших расстояниях по меньшей мере как  , где

, где  .

. (2.7)

(2.7) .(2.8)

.(2.8) .

. , то мы без труда получим соотношение (2.8).[2]

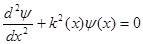

, то мы без труда получим соотношение (2.8).[2] (3.1)

(3.1) оператор полной энергии системы. Для одномерного случая

оператор полной энергии системы. Для одномерного случая

(3.2)

(3.2) — волновая функция системы в момент времени

— волновая функция системы в момент времени

— оператор эволюции (пропагатор).

— оператор эволюции (пропагатор). выражение для волновой функции в произвольный момент времени имеет вид

выражение для волновой функции в произвольный момент времени имеет вид

(3.3)

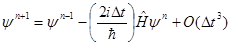

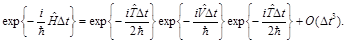

(3.3) . Так, например, разложение оператора эволюции в ряд Тейлора с сохранением первых двух членов дает следующую схему

. Так, например, разложение оператора эволюции в ряд Тейлора с сохранением первых двух членов дает следующую схему ,(3.4)

,(3.4) номер шага по времени. Существенным недостатком этого алгоритма является необходимость знать волновую функцию в моменты

номер шага по времени. Существенным недостатком этого алгоритма является необходимость знать волновую функцию в моменты  и

и  . Кроме того, для оценки действия оператора

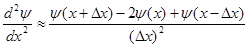

. Кроме того, для оценки действия оператора  нужно вычислять вторую производную по координате. Простейшая конечно-разностная аппроксимация второй производной

нужно вычислять вторую производную по координате. Простейшая конечно-разностная аппроксимация второй производной (3.5)

(3.5)

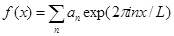

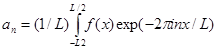

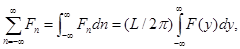

.Тогда сумму можно преобразовать в интеграл следующим образом: определим

.Тогда сумму можно преобразовать в интеграл следующим образом: определим  и

и  =g(y).Так как

=g(y).Так как  возрастает каждый раз на единицу ,то

возрастает каждый раз на единицу ,то

.

.

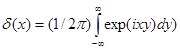

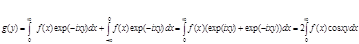

называется преобразованием Фурье от

называется преобразованием Фурье от  и наоборот. Положение множителя

и наоборот. Положение множителя  довольно произвольно; часто величины

довольно произвольно; часто величины  и

и  определяют более симметрично:

определяют более симметрично:

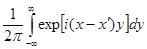

(4.3)

(4.3) это позволяет сделать интересный вывод об интеграле

это позволяет сделать интересный вывод об интеграле  как функции

как функции  . Он равен нулю всюду, кроме точки

. Он равен нулю всюду, кроме точки  , а интеграл от него по любому промежутку ,включающему

, а интеграл от него по любому промежутку ,включающему  , равен единице, т.е. эта функция имеет бесконечно высокий и бесконечно узкий пик в точке

, равен единице, т.е. эта функция имеет бесконечно высокий и бесконечно узкий пик в точке  (Дирака)

(Дирака)  следующим образом:

следующим образом:

(4.4)

(4.4) (4.5)

(4.5) .

. (4.6)

(4.6) функции.

функции. через преобразование Фурье (4.1) от

через преобразование Фурье (4.1) от

(4.7)

(4.7)

(4.9)

(4.9)

,определенные теперь только для положительных

,определенные теперь только для положительных  , называются косинус — преобразованиями Фурье по отношению друг к другу.

, называются косинус — преобразованиями Фурье по отношению друг к другу.

(4.10)

(4.10) перед каждым интегралом (4.7)-(4.10). [4]

перед каждым интегралом (4.7)-(4.10). [4] (5.1)

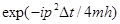

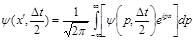

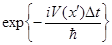

(5.1) и преобразуется обратно в координатное представление, где умножается на

и преобразуется обратно в координатное представление, где умножается на  . Полученный результат снова преобразуется в импульсное представление, умножается на

. Полученный результат снова преобразуется в импульсное представление, умножается на  , а также ступенчатый потенциал. Сначала преобразуем нашу волновую функцию из координатного представления в импульсное

, а также ступенчатый потенциал. Сначала преобразуем нашу волновую функцию из координатного представления в импульсное ,(5.2)

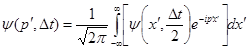

,(5.2) . На этом завершается половина временного шага. Полученный результат снова преобразуется в координатное представление

. На этом завершается половина временного шага. Полученный результат снова преобразуется в координатное представление (5.3)

(5.3) . После чего вновь преобразуется в импульсное представление

. После чего вновь преобразуется в импульсное представление (5.4)

(5.4) . Завершается шаг по времени еще одним преобразованием полученной волновой функции в координатное представление

. Завершается шаг по времени еще одним преобразованием полученной волновой функции в координатное представление .(5.5)

.(5.5) (3.1)

(3.1)

(3.2)

(3.2) (3.3)

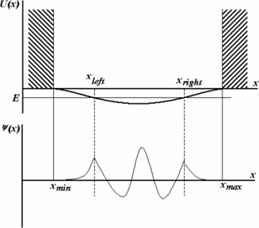

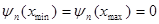

(3.3) , отвечающим граничным условиям

, отвечающим граничным условиям (3.4)

(3.4) при

при  и

и  при

при  ,

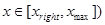

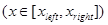

,  , то можно ожидать, что собственному решению данной задачи соответствует собственная функция, осциллирующая в классически разрешенной области движения

, то можно ожидать, что собственному решению данной задачи соответствует собственная функция, осциллирующая в классически разрешенной области движения

и экспоненциально затухающим в запрещенных областях, где

и экспоненциально затухающим в запрещенных областях, где

,

,

. Так как все состояния частицы в потенциальной яме оказываются связанными (т.е. локализованными в конечной области пространства), спектр энергий является дискретным. Частица, находящаяся в потенциальной яме конечных размеров

. Так как все состояния частицы в потенциальной яме оказываются связанными (т.е. локализованными в конечной области пространства), спектр энергий является дискретным. Частица, находящаяся в потенциальной яме конечных размеров  при

при  ,

,  при

при  , имеет дискретный спектр при

, имеет дискретный спектр при  и непрерывный спектр при

и непрерывный спектр при  .

. . По ходу интегрирования от

. По ходу интегрирования от  в сторону больших значений

в сторону больших значений  сначала вычисляется решение

сначала вычисляется решение  , экспоненциально нарастающее в пределах классически запрещенной области. После перехода через точку поворота

, экспоненциально нарастающее в пределах классически запрещенной области. После перехода через точку поворота  , ограничивающую слева область движения разрешенную классической механикой, решение уравнения становится осциллирующим. Если продолжить интегрирование далее за правую точку поворота

, ограничивающую слева область движения разрешенную классической механикой, решение уравнения становится осциллирующим. Если продолжить интегрирование далее за правую точку поворота  , то решение становится численно неустойчивым. Это обусловлено тем, что даже при точном выборе собственного значения, для которого выполняется условие

, то решение становится численно неустойчивым. Это обусловлено тем, что даже при точном выборе собственного значения, для которого выполняется условие  , решение в области

, решение в области  всегда может содержать некоторую примесь экспоненциально растущего решения, не имеющего физического содержания. Отмеченное обстоятельство является общим правилом: интегрирование по направлению вовнутрь области, запрещенной классической механикой, будет неточным. Следовательно, для каждого значения энергии более разумно вычислить еще одно решение

всегда может содержать некоторую примесь экспоненциально растущего решения, не имеющего физического содержания. Отмеченное обстоятельство является общим правилом: интегрирование по направлению вовнутрь области, запрещенной классической механикой, будет неточным. Следовательно, для каждого значения энергии более разумно вычислить еще одно решение  , интегрируя уравнение (3.1) от

, интегрируя уравнение (3.1) от  в сторону уменьшения

в сторону уменьшения . Обычно в качестве данной точки выбирают левую точку поворота

. Обычно в качестве данной точки выбирают левую точку поворота  . Так как функции

. Так как функции  . Помимо совпадения значений функций в точке

. Помимо совпадения значений функций в точке

(3.5)

(3.5) (3.6)

(3.6) является масштабирующим множителем, который выбирается из условия

является масштабирующим множителем, который выбирается из условия  Если точки поворота отсутствуют, т.е.

Если точки поворота отсутствуют, т.е.  E>0, то в качестве

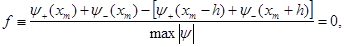

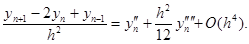

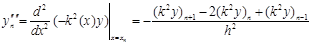

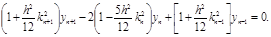

E>0, то в качестве  . Для потенциалов, имеющих более двух точек поворота и, соответственно, три или более однородных решений, общее решение получается сшивкой отдельных кусков. В описанном ниже документе, для интегрирования дифференциального уравнения второго порядка мы используем метод Нумерова. Для получения вычислительной схемы аппроксимируем вторую производную трехточечной разностной формулой:

. Для потенциалов, имеющих более двух точек поворота и, соответственно, три или более однородных решений, общее решение получается сшивкой отдельных кусков. В описанном ниже документе, для интегрирования дифференциального уравнения второго порядка мы используем метод Нумерова. Для получения вычислительной схемы аппроксимируем вторую производную трехточечной разностной формулой: (3.7)

(3.7) (3.8)

(3.8) (3.9)

(3.9) или

или  , найдем рекуррентные формулы для интегрирования уравнения (3.1) вперед или назад по

, найдем рекуррентные формулы для интегрирования уравнения (3.1) вперед или назад по  . Отметим, что погрешность данного метода оказывается на порядок выше, чем погрешность метода Рунге-Кутта четвертого порядка. Кроме того данный алгоритм более эффективен, потому что значение функции

. Отметим, что погрешность данного метода оказывается на порядок выше, чем погрешность метода Рунге-Кутта четвертого порядка. Кроме того данный алгоритм более эффективен, потому что значение функции  вычисляются только в узлах сетки. Для нахождения численного решения оказывается удобным провести обезразмеривание уравнения (3.1), используя в качестве единиц измерения расстояния

вычисляются только в узлах сетки. Для нахождения численного решения оказывается удобным провести обезразмеривание уравнения (3.1), используя в качестве единиц измерения расстояния  — ширину потенциальной ямы, в качестве единиц измерения энергии — модуль минимального значения потенциала

— ширину потенциальной ямы, в качестве единиц измерения энергии — модуль минимального значения потенциала  . В выбранных единицах измерения уравнение (3.1) имеет вид

. В выбранных единицах измерения уравнение (3.1) имеет вид (3.10)

(3.10)

(3.11)

(3.11) .

. .

. ,

,  .

. .

. .

. .

. слева направо на отрезке

слева направо на отрезке  .

. .

. для значения энергии

для значения энергии  .

. слева направо на отрезке

слева направо на отрезке  для значения энергии

для значения энергии

и

и  , увеличить текущее значение энергии на

, увеличить текущее значение энергии на  , уточнить методом линейной интерполяции.

, уточнить методом линейной интерполяции. , закончить вычисления.[5]

, закончить вычисления.[5]