1. Перенос слагаемых из одной части уравнения в другую.

Переход от уравнения

f(x) = g(x) + m(x) (1)

к уравнению

f(x) — m(x) = g(x) (2)

называют переносом слагаемых из одной части уравнения в другую.

Перенос слагаемых из одной части уравнения в другую — это преобразование уравнения всегда приводит к равносильному уравнению, т. е., каковы бы ни были функции f(х), m(х), g(x), мы имеем (1)

В самом деле, пусть a — корень уравнения (1), т. е. соотношение

f(a) + m(a) = g(a) = g(a) + m(a) (3)

представляет собой верное числовое равенство. Это означает, что ринадлежит области определения каждой из функций f<x), m(x), g(x), т. е. определены числа f(a), m(a), g(a), и

2) эти числа связаны соотношением (3).

Прибавляя к обеим частям равенства (3) число -m(a), получаем

f(a) — m(a)+ m(a) = g(a) — m(a),

или

f(a) = g(a) — m(a) — m(a) = g(a) (4)

(поскольку для любого числа b = m(a) верно b — b = 0). Таким образом, (4) есть верное числовое равенство. Но это означает, что a есть корень уравнения (2). Итак, каждый корень уравнения (1) является также корнем уравнения (2), т. е. (1)

В частности, мы можем, если нужно, перенести все слагаемые в одну часть уравнения. Иначе говоря,

f(x) = g(x)

что является частным случаем эквивалентности (1)

Подчеркнем, что в этом пункте шла речь только о перенесении членов из одной части уравнения в другую без последующего приведения подобных членов (если таковые имеются).

Приведение подобных членов является новым преобразованием (которое может вызвать появление посторонних корней).

2. Приведение подобных членов.

Переход от уравнения

f(x) + m(x) — m(x) = g(x) (5)

к уравнению

f(x) = g(x) (6),

называют приведением подобных слагаемых.

Прежде чем рассматривать переход от уравнения (5) к уравнению (6), сделаем следующее замечание. Согласно сказанному в предыдущем пункте уравнеПрежде чем рассматривать переход от уравнения (5) к уравнению (6), сделаем следующее замечание. Согласно сказанному в предыдущем пункте уравнение (5) равносильно уравнению

f(x) + m(x) = g(x) + m(x) (7).

Поэтому переход от уравнения (1) к уравнению (2) означает то же самое, что и переход от уравнения ( 7 ) к уравнению (2), т. е. во всех рассуждениях уравнение (1) можно заменять равносильным ему уравнением (7). Таким образом, сказанное в этом пункте будет относиться не только к приведению подобных членов в одной части уравнения, но и к вычеркиванию (взаимному уничтожению) одинаковых слагаемых в левой и правой частях. Прежде чем сформулировать общее утверждение, относящееся к переходу от уравнения (1) к уравнению (2) или, что то же самое, от уравнения (7) к уравнению (2), рассмотрим следующие примеры.

Пример 1.

Пример 2.

x 2 + lgx = x + lgx

Обозначим через М множество, на котором определены функции f(х) и g(x), стоящие в левой и правой частях уравнения f(x) = g(x) (т.е. пересечение областей определения функций f (х) и g(x). Тогда, если множество М содержится в области определения функции m(х), то уравнение f(x) + m(x) — m(x) = g(x) равносильно уравнению f(x) =g(x). При этих условиях f(x) + m(x) = g(x) + m(x)

3. Умножение обеих частей уравнения на одно и то же выражение.

Переход от уравнения

f(x) = g(x) (8)

к уравнению

f(x)

называют умножением обеих частей уравнения на одно и тоже выражение.

По поводу этого перехода можно высказать следующие утверждения:

1) Если в каждой точке, где определены обе функции f(x), g(x) определена также и функция p(x) (иначе говоря, Если в каждой точке, где определены обе функции f(x), g(x) определена также и функция p(x)), то уравнение (9) является следствием уравнения (8) или (8)

2) Если в каждой точке, где определены обе функции f(x), g(x) определена также и функция p(x) и в каждой точке указанного множества функция p(x) отлична от нуля, то уравнения (8) и (9) равносильны, т. е. (8)

Заметим, что в общем случае переход от уравнения (9) к уравнению (8) может привести как к появлению посторонних корней, так и к потере корней.

Рассмотрим уравнение x 2 — x = 0. Умножив обе части этого уравнения на

Такой переход применяется довольно часто при решении уравнений. Естественно, возникает вопрос: можно ли утверждать, что уравнение (*) равносильно дизъюнкции уравнений (**)

Иными словами, можно ли получить «множество всех корней уравнения (*), решив все уравнения (**) и объединив их корни? Ответ на этот вопрос дает следующая теорема.

Эта теорема лежит в основе часто применяемого метода разложения уравнения на множители.

Пример 4. x 6 + 3x 5 — x 4 — 3x 3 = 0,

x 3 (x 3 + 3x 2 — x — 3) =0,

x 3 ((x 3 + 3x 2 ) — (x + 3)) =0,

x 3 (x 2 (x + 3) — (x + 3)) =0,

x 3 (x + 3)(x 2 — 1) =0,

x 3 (x + 3)(x — 1)(x + 1) =0.

Уравнение x 6 +3x 5 — x 4 — 3x 3 = 0 равносильно дизъюнкции уравнений x 3 = 0, x + 3 =0, x + 1 = 0, x — 1 = 0 и имеет следующие корни:

Следующий пример показывает, что в общем случае уравнение (*) не равносильно дизъюнкции уравнений (**).

Пример 5. Пусть f1(х) = х 2 — 1, f2(х) =

Теорема 2. Каждый корень уравнения f1(x)·f2(x)·. ·fn(x) = 0 является корнем одного из уравнений f1(x) = 0, f2(x) = 0. fn(x) = 0.

Иначе говоря, дизъюнкция уравнений (**) есть следствие уравнения (*). Из этой теоремы вытекает, что если мы найдем все корни уравнений (**), то среди этих корней будут содержаться все корни уравнения (*) и, быть может, некоторые числа, не являющиеся корнями уравнения (*). Посторонними для уравнения (*) будут те значения х, полученные при решении уравнений (**), для которых хотя бы одна из функций f1(х), f2(x), . fn(x) не определена.

3 а м е ч а н и е. Выше было отмечено, что переход от уравнения

f(x)p(x) = g(x)p(x) к уравнению f(x) = g(x) в общем случае недопустим.

При решении уравнения обычно поступают так. Вместо уравнения

f(x)p(x) = g(x)p(x) рассматривают уравнение (f(x)-g(x))p(x)=0, которое эквивалентно исходному уравнению, т. е. уравнению f(x)p(x) = g(x)p(x).

В свою очередь дизъюнкция уравнений f(x) — g(x) = 0, p(x) = 0 является следствием уравнения (f(x) — g(x))p(x) = 0. Таким образом, если мы решим уравнения f(x) — g(x) = 0, p(x) = 0, а звтем объединим их корни, и проверкой (подстановкой в уравнение (f(x)p(x) = g(x)p(x) отсеем лишние корни, то тем самым мы найдем все корни искомого уравнения.

Пример 6. sinx·ctg2x·arcsin(x — 1)·lg(x — 1) = 0.

Решая каждое уравнение в отдельности, имеем следующее:

sinx = 0, корни этого уравнения x =

ctg2x = 0, корни этого уравнения: x =

arcsin(x — 1) = 0, корни этого уравнения: x = 1;

lg(x — 1) = 0, корни этого уравнения: x = 2

Те из этих корней, которые принадлежат области определения левой части исходного уравнения, являются корнями исходного урапвнения.

Запишем области определения функций:

M1 = D(sinx) = (-

M2 = D(ctg2x) = (-

M4 = D(lg(x — 1)) = (1; +

Область определения M левой части исходного уравнения является пересечение множеств M1, M2, M3, M4.

M = (1;

5. Переход от уравнения f(x)= g(x) к уравнению [f(х)] n = [g(х)] n . Такой переход нередко используется при решении уравнений, особенно при решении иррациональных уравнений.

Пусть функции f(х) и g(x) определены на множестве М (т. е. множество М содержится в области определения каждой из функций f(x), g(x)) и n — произвольное натуральное число. Будем предполагать, что М — некоторое множество действительных чисел и что на этом множестве функции f (х) и g(x) принимают действительные значения. Мы можем утверждать следующее:

В общем случае переход от уравнения [f(x>] n = [g(x)] n к уравнению f(x) = g(x) не допустим, так как такой переход может привести к потере корней.

Пример 7. Решите уравнение

Решение. Возводя обе части уравнения в квадрат, получим уравнение

2x 2 + 5x — 3 = x 2 + 2x + 1, являющееся следствием уравнения. Полученное уравнение равносильно уравнению х 2 + 3х — 4 = 0, корнями которого являются числа х1 = -4, х2 = 1. Проверка показывает, что корень x1 = — 4 является посторонним для уравнения исходного иррационального уравнения, а корень х2= 1 удовлетворяет уравнению обоим уравнениям. Таким образом, уравнение исходное заданное уравнение имеет единственный корень х = 1.

Более общим, чем рассмотренный в пятом примере, является переход от уравнения f(x) = g(x) к уравнению m(f(x)) = m(g(x)), где m(t) — некоторая заданная функция. Заметим сразу, что в общем случае такой переход недопустим. В самом деле, пусть Е1 и Е2,—множества значений соответственно функций f(x) и g(x) и Е — общая часть (т. е. пересечение) множеств E1 и Е2. Если функция m(t) не определена на множестве Е, то уравнение m(f(x)) = m(g(x))не имеет решений, в то время как исходное уравнение могло иметь решения. Если же множество Е содержится в области определения функции m(t), то, как легко доказать, f(x) = g(x)

Пример 8. Уравнение — x 4 = — x 2 имеет корни х1 = 0, x2 = 1, х3 = — 1, а уравнение

lg(-х 2 ) = lg(-х 4 ) не имеет решений. Произошло это потому, что обе функции

f<x)= -x 2 , g(x) = — x 4 принимают значения, принадлежащие множеству Е = (-

6. Метод замены неизвестного. Метод замены неизвестного применяется при решении уравнений вида f(g(x)) = 0.

Он основывается на следующей теореме.

Теорема 3. Рассмотрим уравнение f(t) = 0, где t — вспомогательное неизвестное, и пусть t1, t2,3. tk — все корни уравнения. Тогда для решения уравнения f(g(x)) = 0 достаточно найти все корни каждого из уравнений g(x) = tm (m = l, 2, . k) и объединить множества корней этих уравнений.

Иначе говоря, f(g(x)) = 0

Эта теорема позволяет свести решение уравнения вида f(g(x))= 0 к решению нескольких более простых уравнений f(t) = 0, g(x) = tk, где k = 1, 2. m.

Обычно эта теорема применяется следующим образом.

Дано некоторое уравнение f(x) = 0. Задача заключается в том, чтобы умело подобрать функцию g(x), позволяющую ввести новое неизвестное t = g(x), и затем выразить функцию f(х) через t, т. е. представить ее в виде f(x) = h(g(x)). В результате данное уравнение запишется в виде h(g(x))= 0, и для его решения можно будет применить доказанную теорему. Такой прием решения уравнений и называется методом замены неизвестного (поскольку вначале решается уравнение f(t) = 0, в котором неизвестное х заменено новым, вспомогательным неизвестным t.

Пример 9. Решить уравнение х 2 +

Введем новое неизвестное t = х —

Тогда заданное уравнение примет вид t 2 — t = 0.

Уравнение t 2 — t = 0 имеет корни t1 = 0, t2 = 1. Следовательно, х 2 +

Решив теперь уравнения

х —

х —

Исходное уравнение имеет четыре корня: — 1, —

Видео:Решение уравнений. Как переносить слагаемые из одной части уравнения в другую. Математика 6 классСкачать

Линейные уравнения. Решение линейных уравнений. Правило переноса слагаемого.

Правило переноса слагаемого.

При решении и преобразовании уравнений зачастую возникает необходимость переноса слагаемого на другую сторону уравнения. Заметим, что слагаемое может иметь как знак «плюс», так и знак «минус». Согласно правилу, перенося слагаемое в другую часть уравнения, нужно изменить знак на противоположный. Кроме того, правило работает и для неравенств.

Примеры переноса слагаемого:

Сначала переносим 5x из левой части уравнения в правую:

Далее переносим (−6) из правой части в левую:

Обратите внимание, что знак «+» изменился на «-», а знак «-» на «+». При этом не имеет значения, переносимое слагаемое число или переменная, либо выражение.

Переносим 1-е слагаемое в правую сторону уравнения. Получаем:

Обратите внимание, что в нашем примере слагаемое — это выражение (−3x 2 (2+7x)). Поэтому нельзя отдельно переносить (−3x 2 ) и (2+7x), так как это составляющие слагаемого. Именно поэтому не переносят (−3x 2 ⋅2) и (7x). Однако мы модем раскрыть скобки и получить 2 слагаемых: (−3x‑⋅2) и (−3×2⋅7x). Эти 2 слагаемых можно переносить отдельно друг от друга.

Таким же образом преобразовывают неравенства:

Собираем каждое число с одной стороны. Получаем:

2-е части уравнения по определению одинаковы, поэтому можем вычитать из обеих частей уравнения одинаковые выражения, и равенство будет оставаться верным. Вычитать нужно выражение, которое в итоге нужно перенести в другую сторону. Тогда по одну сторону знака «=» оно сократится с тем, что было. А по другую сторону равенства выражение, которое мы вычли, появится со знаком «-».

Это правило зачастую используется для решения линейных уравнений. Для решения систем линейных уравнений используются другие методы.

Видео:Виды уравнений. Свойства уравнений. Перенос слагаемых из одной части уравнения в другую. Алгебра 7.Скачать

Решение простых линейных уравнений

О чем эта статья:

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

Видео:Вся суть уравнений за 1 секунду. Хватит путать знаки в уравнениях!Скачать

Понятие уравнения

Уравнение — это математическое равенство, в котором неизвестна одна или несколько величин. Значение неизвестных нужно найти так, чтобы при их подстановке в пример получилось верное числовое равенство.

Например, возьмем выражение 2 + 4 = 6. При вычислении левой части получается верное числовое равенство, то есть 6 = 6.

Уравнением можно назвать выражение 2 + x = 6, с неизвестной переменной x, значение которой нужно найти. Результат должен быть таким, чтобы знак равенства был оправдан, и левая часть равнялась правой.

Корень уравнения — то самое число, которое при подстановке на место неизвестной уравнивает выражения справа и слева.

Решить уравнение значит найти все возможные корни или убедиться, что их нет.

Решить уравнение с двумя, тремя и более переменными — это два, три и более значения переменных, которые обращают данное выражение в верное числовое равенство.

Равносильные уравнения — это те, в которых совпадают множества решений. Другими словами, у них одни и те же корни.

Видео:Перенос слагаемых из одной части равенства в другую. Математика. 06.08.2021Скачать

Какие бывают виды уравнений

Уравнения могут быть разными, самые часто встречающиеся — линейные и квадратные.

Особенность преобразований алгебраических уравнений в том, что в левой части должен остаться многочлен от неизвестных, а в правой — нуль.

| Линейное уравнение выглядит так | ах + b = 0, где a и b — действительные числа. Что поможет в решении:

|

|---|---|

| Квадратное уравнение выглядит так: | ax 2 + bx + c = 0, где коэффициенты a, b и c — произвольные числа, a ≠ 0. |

Числовой коэффициент — число, которое стоит при неизвестной переменной.

Кроме линейных и квадратных есть и другие виды уравнений, с которыми мы познакомимся в следующий раз:

Онлайн-курсы по математике за 7 класс помогут закрепить новые знания на практике с талантливым преподавателем.

Видео:Решение уравнений. Часть 2. 6 класс.Скачать

Как решать простые уравнения

Чтобы научиться решать простые линейные уравнения, нужно запомнить формулу и два основных правила.

1. Правило переноса. При переносе из одной части в другую, член уравнения меняет свой знак на противоположный.

Для примера рассмотрим простейшее уравнение: x+3=5

Начнем с того, что в каждом уравнении есть левая и правая часть.

Перенесем 3 из левой части в правую и меняем знак на противоположный.

Можно проверить: 2 + 3 = 5. Все верно. Корень равен 2.

Решим еще один пример: 6x = 5x + 10.

Перенесем 5x из правой части в левую. Знак меняем на противоположный, то есть на минус.

Приведем подобные и завершим решение.

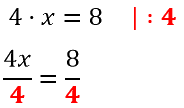

2. Правило деления. В любом уравнении можно разделить левую и правую часть на одно и то же число. Это может ускорить процесс решения. Главное — быть внимательным, чтобы не допустить глупых ошибок.

Применим правило при решении примера: 4x=8.

При неизвестной х стоит числовой коэффициент — 4. Их объединяет действие — умножение.

Чтобы решить уравнение, нужно сделать так, чтобы при неизвестной x стояла единица.

Разделим каждую часть на 4. Как это выглядит:

Теперь сократим дроби, которые у нас получились и завершим решение линейного уравнения:

Рассмотрим пример, когда неизвестная переменная стоит со знаком минус: −4x = 12

- Разделим обе части на −4, чтобы коэффициент при неизвестной стал равен единице.

−4x = 12 | : (−4)

x = −3

Если знак минус стоит перед скобками, и по ходу вычислений его убрали — важно не забыть поменять знаки внутри скобок на противоположные. Этот простой факт позволит не допустить обидные ошибки, особенно в старших классах.

Напомним, что не у каждого линейного уравнения есть решение — иногда корней просто нет. Изредка среди корней может оказаться ноль — ничего страшного, это не значит, что ход решения оказался неправильным. Ноль — такое же число, как и остальные.

Способов решения линейных уравнений немного, нужно запомнить только один алгоритм, который будет эффективен для любой задачки.

| Алгоритм решения простого линейного уравнения |

|---|

|

Чтобы быстрее запомнить ход решения и формулу линейного уравнения, скачайте или распечатайте алгоритм — храните его в телефоне, учебнике или на рабочем столе.

Видео:Решение уравнений. Перенос слагаемых. Часть 1. Математика 6 классСкачать

Примеры линейных уравнений

Теперь мы знаем, как решать линейные уравнения. Осталось попрактиковаться на задачках, чтобы чувствовать себя увереннее на контрольных. Давайте решать вместе!

Пример 1. Как правильно решить уравнение: 6х + 1 = 19.

- Перенести 1 из левой части в правую со знаком минус.

Разделить обе части на множитель, стоящий перед переменной х, то есть на 6.

Пример 2. Как решить уравнение: 5(х − 3) + 2 = 3 (х − 4) + 2х − 1.

5х − 15 + 2 = 3х − 12 + 2х − 1

Сгруппировать в левой части члены с неизвестными, а в правой — свободные члены. Не забываем при переносе из одной части уравнения в другую поменять знаки на противоположные у переносимых членов.

5х − 3х − 2х = −12 − 1 + 15 − 2

Приведем подобные члены.

Ответ: х — любое число.

Пример 3. Решить: 4х = 1/8.

- Разделим обе части уравнения на множитель стоящий перед переменной х, то есть на 4.

Пример 4. Решить: 4(х + 2) = 6 − 7х.

- 4х + 8 = 6 − 7х

- 4х + 7х = 6 − 8

- 11х = −2

- х = −2 : 11

- х = −2/11

Ответ: −2/11 или −(0,18). О десятичных дробях можно почитать в другой нашей статье.

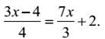

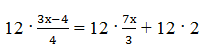

Пример 5. Решить:

- 3(3х — 4) = 4 · 7х + 24

- 9х — 12 = 28х + 24

- 9х — 28х = 24 + 12

- -19х = 36

- х = 36 : (-19)

- х = — 36/19

Пример 6. Как решить линейное уравнение: х + 7 = х + 4.

5х — 15 + 2 = 3х — 2 + 2х — 1

Сгруппировать в левой части неизвестные члены, в правой — свободные члены:

Приведем подобные члены.

Ответ: нет решений.

Пример 7. Решить: 2(х + 3) = 5 − 7х.

🔍 Видео

Решение уравнений в несколько действий. Как объяснить ребенку решение уравнений?Скачать

Решение уравнение с переносом слагаемых из одной части в другуюСкачать

МЕТОД ПОДСТАНОВКИ 😉 СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ЧАСТЬ I#математика #егэ #огэ #shorts #профильныйегэСкачать

Свойства уравнений. Умножение и деление обеих частей уравнения на одно и то же число. Алгебра 7 кл.Скачать

Преобразование формул по физике. Как выразить неизвестное?Скачать

Решение уравнений. Перенос слагаемых. Часть 2. Математика 6 классСкачать

Решение уравнений ( подобные слагаемые ) . 6 класс .Скачать

ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ - Как решать линейные уравнения // Подготовка к ЕГЭ по МатематикеСкачать

27. Уравнения переносаСкачать

Решение простых уравнений. Что значит решить уравнение? Как проверить решение уравнения?Скачать

Решение уравнений, 6 классСкачать

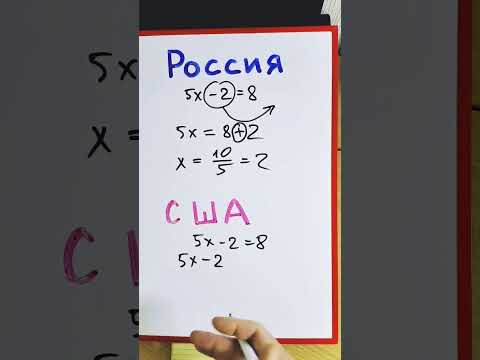

Как решают уравнения в России и СШАСкачать

Cистемы уравнений. Разбор задания 6 и 21 из ОГЭ. | МатематикаСкачать

Решение уравнений: перенос слагаемых и раскрытие скобокСкачать